なぜそこに?全国にあるアイヌ語由来の地名の謎

アイヌとは現在の北海道に昔から居住している民族です。固有の文化を持っていて、最近では漫画ゴールデンカムイでその姿が描かれるなど注目が高まっています。

北海道にはアイヌ語由来の地名は数多くあるのですが、実は本州にもアイヌ語由来と思われる地名が数多くあります。

どうして北海道以外の地にアイヌ語由来の地名があるのか、現代人からしたら不思議なこの事実は

実は、日本の歴史を理解するための大きな手掛かりとなるのです。

今回は、全国にあるアイヌ語由来の地名について記します。

アイヌ語地名とは?アイヌ語地名の南限

本州のアイヌ語地名は漢字表記であらわされており、もともとのアイヌ語の意味も分からないことから、

アイヌ語系地名に分類されます。

アイヌの人々は、その独自の神話や信仰に基づき、その場所を特定の名で呼びました。

語源としては地形などにまつわるものが多いようですが、生活や文化に密着した名称もあるようです。

地形にまつわる名称としては川(ペッ、またはナイ)という名称が多く、

(日本語ではペッは、別などと書かれる、登別など)

激しい自然条件の場所には神(カムイ)という名前を付けてよんだりしたそうです。

また、雨煙別、植苗のウェンは悪いという意味で、当時のアイヌの人々にとって何かが悪い土地だった

ということらしいです。

アイヌ語の地名というのはアイヌの人の生きた痕跡と考えることができます。

さて、北海道にアイヌ語の地名が多いことは周知のとおりですが、

その果てが南のどこまでなのかということについては定説がありません。

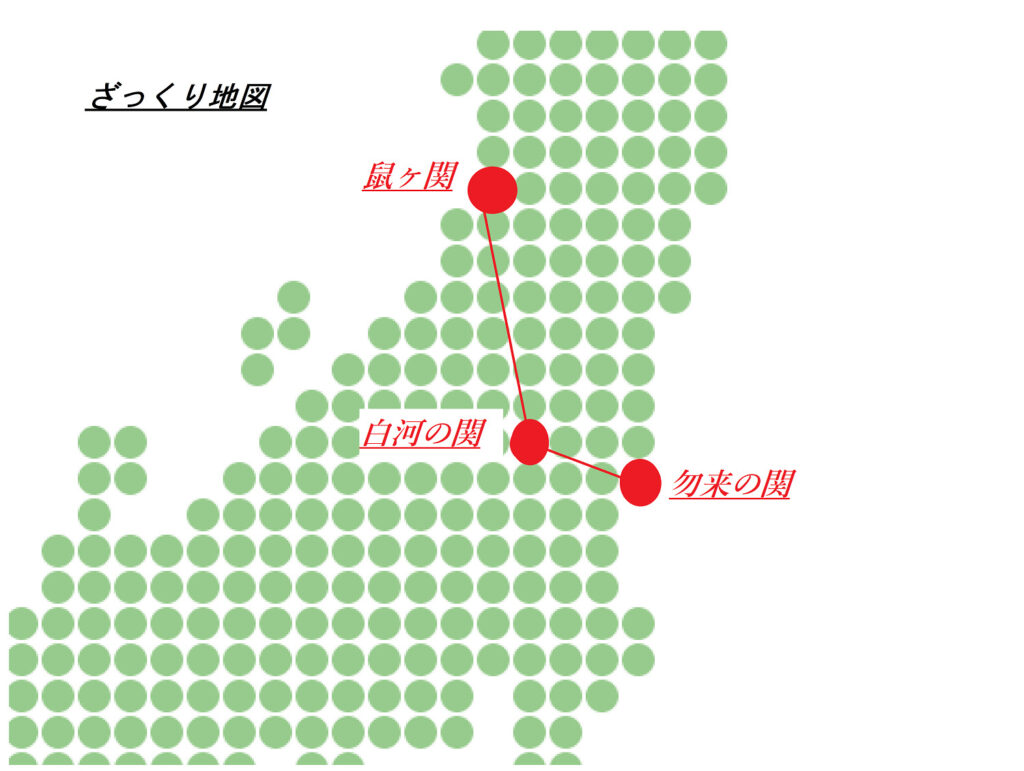

アイヌ語研究で有名な金田一京助はアイヌ語地名の南限を

日本海側は鼠ヶ関から、太平洋側は勿来の関と白河の関を結ぶ線の北としました。

これは歴史上、東北地方にいたとされる蝦夷が活動していた範囲だと考えられています。

(ちなみに蝦夷とアイヌは別のものです。)

しかし、アイヌ語地名がどこまで下がるのかということはわからないのです。

さて、本州のアイヌ語地名にはどのようなものがあるのでしょうか?

見ていきましょう。

本州のアイヌ語地名~東北~

前述したように、東北地方にもアイヌ語地名は存在したと思われます。

いくつか紹介します。

撫牛子(ないじょうし)

青森県弘前市にあります。アイヌ語のナイチャウシから来たそうです。

スイバ等が川岸に群生しているところという意味だそうです。

乙供(おっとも)

青森県上北郡東北町の地名です。

オタトモで砂地のはずれの意味だそうです。

吉里吉里(きりきり)

井上ひさしの小説、吉里吉里人で有名な吉里吉里。

岩手県にあります。

これもきりきりという音から、アイヌの人がつけた名前という説があります。

吹越(ふっこし)

青森県上北郡横浜町の地名、

フッコシ、は穴の後の多いところという意味らしいです。

本州のアイヌ語地名~東北以外~

前述したように、アイヌ語地名の南限は定説がありません。

東北以外にもアイヌ語由来と思われる地名がいくつか報告されています。

それをいくつか紹介したいと思います。

越辺川(おっぺがわ)

埼玉県にある川です、ペッは川の意味でしたね。

諸説ありますが、アイヌ語のオ・ト・ウン・ペッが由来で、意味は

下流の方に沼がある川というものだそうです。

四万十川(しまんとがわ)

日本最後の清流という呼び名もある、四国の美しい川、四万十川です。

アイヌ語のシ・マムト(非常に美しい)というところから来たという説があります。

これが本当なら当時から四万十川は美しかったということでしょうか。

四国にまでアイヌの人がいたのかはわかりませんが、ロマンのある話ですね。

幸手(さって)

幸手は埼玉県にある市です。

サッテは乾燥した原野というところから来たそうです。

小千谷(おじや)

新潟県小千谷市、ここもアイヌ語減という説があります。

アイヌ語で柵などを意味するチャシから来ているのだそうです。

なぜ北海道以外にアイヌ語地名があるのか?

このように、諸説はありますが東北以外でアイヌ語由来という説のある地名はいくつかあります。

どうして北海道以外、また東北以外でもアイヌ語系地名が残っているのでしょうか。

結論を言えば、アイヌ語系の人々が当時、本州にもいたからだと考えられます。

(具体的には本州北部。)

日本の古代の記録を読むと、東日本にいた人々の記述がいくつか見つかります。

朝廷から見た歴史ですが、かつて東日本の従わない人々を蝦夷(えみし)と言いました。

ちなみに武家のトップは征夷大将軍ですが、

そのもともとの意味は”蝦夷”を”征伐”するというところからきています。

しかし蝦夷というのは朝廷側から見た一方的な名称で、

そこに居住していた人々を正確に表してはいません。

中国大陸における中華思想では、東の異民族を夷と呼んだりしました。

それになぞらえて日本も東の従わない人々を蝦夷と呼んだのだと思います。

歴史的に見ると、もともと日本列島全域に縄文人と呼ばれる人々がいました。

本州北部、東北地方の青森県にも三内丸山遺跡という巨大な縄文時代の

集落跡が発見されています。

当然、北海道や東北地方にも縄文人はいたと思われます。

事実、アイヌと琉球の人々は縄文人の DNAを色濃く残しているといわれます。

つまり、アイヌの人と、アイヌの人から和人と呼ばれた本州の人は

同じ祖先をもっているわけです。

アイヌ文化は、さらに北方のオホーツク人の文化と、縄文文化の後の系譜の擦文文化の

流れを引いていると考えられます。

熊を崇拝するのはオホーツク文化の影響です。

(ちなみに、オホーツク人は日本書紀に出てくる粛慎(みしはせ)であるとする説がある。)

つまり同じ先祖を持つアイヌの人々は地理的条件から、独自の文化を育んでいったと考えられるのです。

そういうことから考えても本州にアイヌの人がいてもおかしくないですよね。

ただ問題なのは、アイヌ語がいつ頃成立して、いつごろから話されているのかといったことが、

わかっていません。特定の文字であらわすといったことがないため。

記録として残りづらかったのだと思います。

それなので、本州の地名がもしかしたらアイヌ語由来なのか?と思っても

それは推測の域を出ないのです。

ただ、本州にもアイヌ系の人もいたと思いますし、交易も行われていたと思います。

本州の地名がアイヌ語由来だとしても荒唐無稽な話ではないと思います。

それにしても本州にかつてアイヌの人がいたなんて、ロマンのある話ですね。

まとめ

今回は本州のアイヌ語地名の謎について書きました。

また、読んでいただけると嬉しいです。

ありがとうございました。