現代のビジネスにも通じる、戦国武将の名言・格言

山中鹿介の名言「願わくば、七難八苦を我に与えたまえ」

山中鹿介(やまなかしかのすけ)は戦国時代の武将で尼子氏に仕えた忠義の士として有名です。

尼子氏は争っていた毛利氏に滅ぼされてしまうのですが、主家の再興を願った鹿介が三日月に向かって祈ったのがこの言葉です。

主家のためならどんな苦労もいとわないという忠義の心がうかがえます。

この言葉は明治以降の国定教科書に採用され、武士道とはこれにありと大変有名になりました。

徳川家康の名言「人の一生は重荷を負うて、遠き道を行くが如し」

この言葉は徳川家康の遺訓の一つです。

人生には忍耐や我慢が大事だということを言っています。

思えば徳川家康の一生は苦難の連続でした。三河では一向一揆で家臣の大部分に裏切られ、

信長にはこき使われ、挙句の果てに妻と息子を処刑しろと命令されました。

忍耐強く時期を待って結果的に天下を統一した家康公ならではの言葉だと思います。

武田信玄の名言「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇(かたき)は敵なり」

武田信玄の有名なエピソードとして、城に住まないで躑躅ヶ崎(つつじがさき)館に住んでいたというものがあります。

家臣からは御館様と呼ばれていました。

いかに堅牢(けんろう)な城といえども家臣の裏切りによって落城することもあります。この言葉はそんな武田信玄の人材登用の精神が表れていると思います。

人の上に立つリーダーの方は参考にしたい格言です。

島津義弘の名言「たとえ討たれるといえども、敵に向かって死すべしと思う」

島津義弘は今の鹿児島である薩摩国の17代当主を務めた”鬼島津”と呼ばれた猛将です。生涯で52回の合戦に参戦し、華々しい戦果をおさめました。

朝鮮半島で行われた「泗川の戦い」では明・朝鮮の連合軍3万を7000人の兵で破るなど伝説的な戦いも史上有名です。

この言葉は、そんな勇猛な島津義弘が関ヶ原の戦いで発した言葉です。当時島津軍は西軍に属していました。

史上有名な関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わります。敗北した側についてしまった島津軍、大ピンチです。

危機的な状況の中、たとえ討たれるとしても敵に向かって死にたい、それは島津義弘の戦いに対する哲学から出た言葉だと思います。

結果的に島津義弘は関ヶ原の戦場を脱出することに成功します。

決死の覚悟が逆に生への活路を切り開いたのでしょうか。

力強く生きる勇気をもらえるような名言ですね。

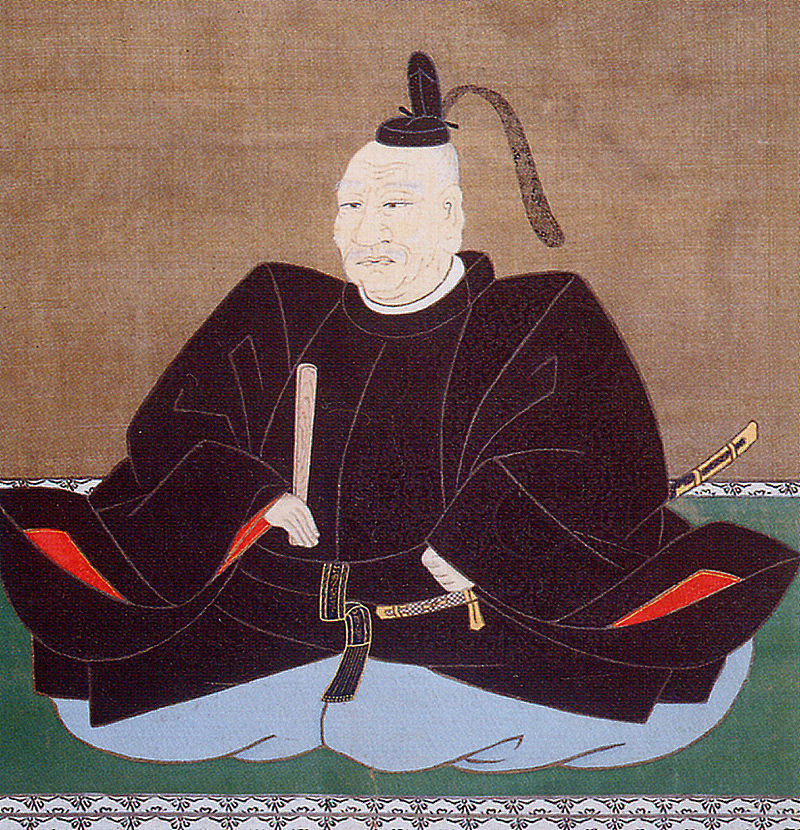

藤堂高虎の名言「武士たるもの七度主君を替えねば、武士とは言えぬ」

藤堂高虎と言えば、何度も主君を替えた武士として有名です。

関ヶ原の戦いでは、東軍側につきかつての主君である豊臣家側の西軍に弓を引いたとしてあまり後世あまりいい印象を持たれていません。

築城の名手で、日光東照宮の建設にもかかわっています。

この言葉はそんな何度も主君替えをした藤堂高虎の精神が表れている言葉です。(ただ実際に本人が言ったかは微妙です。)

当時、命がけの戦国時代ではどの主君につくかということが自分の運命を決めると五追っても過言ではありませんでした。

しかも、藤堂高虎には自分の家臣もいたのでそれらの人たちの命運も握っているといえます。

恥だろうが何だろうが、強く生きていくそんないい意味でのしぶとさを感じる言葉だと思います。

余談ですが、幕末の戊辰戦争でも藤堂家は新政府側に付きました。

歴史は繰り返すということでしょうか。

まとめ

以上5つほど名言、格言を紹介してきました。

参考になるものがあったら幸いです。

お読みいただきありがとうございました。